■ 2024年05月14日 撮影

不稔の子実体が多いので、成熟した姿を拝むのが意外とムズい困ったちゃん、 晩秋から春にかけて各種腐朽材上で見られる和名「奥入瀬朽木虫茸」です。 どう言うワケか冬季に成熟個体が見付かる冬虫夏草で、 個人的には季節感逆転の「夏虫冬草」と呼んでいます。 この手の冬虫夏草は夏場が本番なので、この時期に見られるのは珍しいんですよね。 宿主は朽木内部に棲む甲虫の幼虫。コメツキムシとかそこら辺でしょうか?

和名は青森県の奥入瀬で初めて見付かったことに由来しているんですが、 実は西日本のほうが発生が多いんですよね。 関東と関西では宿主が異なるため、「関東型」「関西型」と呼ぶこともありますが、 個人的には宿主違いの同種だと思っています。

■ 2024年05月14日 撮影

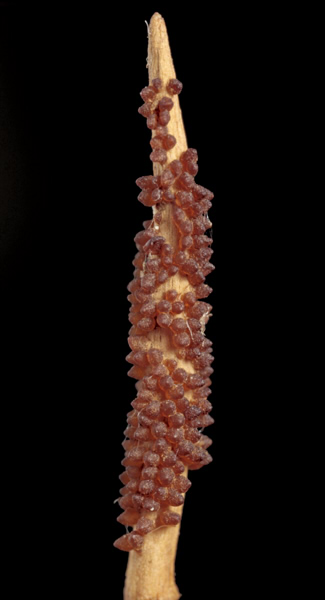

子実体は針タケ型〜太針型で表面に子嚢殻を裸生させるのですが、 本種が他の種と違うのは子嚢殻が透明感のある紅褐色である点です。 このような裸生子嚢殻を持つ甲虫生の針タケ型種は子嚢殻が暗色のものが多く、 その点本種はかなり美しいなと思っています。 自分はこの色を他者に伝える時はスペサルティンガーネットと表現することがあります。

■ 2024年01月20日 撮影

実はこの子実体、1月には見付けており、この頃はまだ子嚢殻が出来始めでした。 ただこれだけでもデカいんです。本種はマジで成熟しないものが多すぎるんですよ。 なので子嚢殻が出来始めてるだけで大当たり!定点観察に値するんです。

■ 2024年03月02日 撮影

3月になりました。乾燥する日が続いていたのでストローマが少し萎んでいます。 それでもちゃんと子嚢殻が育っていますね。まだ定点観察は続きますよ! こう言う時は近所の強みを感じますね。

■ 2024年04月07日 撮影

新年度になって再訪してみると、子嚢殻に透明感が出始めています。 まだTOP写真を撮影した5月半ばに比べるとスカスカですが、 ここまで成長すればもう勝ったも同然です。

■ 2024年05月14日 撮影

慎重にピンセットで断面を作成してみました。 材表面を剥がすと中から甲虫の幼虫が現れました。コメツキムシの仲間かな? この虫から出ている感じがザ・冬虫夏草!って感じがして良いですよね。 本種の宿主は材の浅い位置に居ることが多く、掘り採り難易度が低いのもありがたいです。

■ 2024年05月15日 撮影

※オンマウスで変化します。

前日夜に胞子観察に成功したため、翌日はクリーニングして黒バック撮影と白バック撮影してみました。 普段は黒バックのみなんですが、本種はその子嚢殻の色を魅せるのに白バックが適しているので・・・。 ちなみに大きいように見えますが、材から飛び出している部分の長さは1cmです。マジで。

■ 2024年05月15日 撮影

※オンマウスで変化します。

宿主は小型の甲虫の幼虫で、関西では尾部が尖ったこの宿主ばかりから発生していますね。 コメツキムシの仲間の幼虫と思われますが、正直ゴミムシダマシの仲間と区別できねぇ! 本種はストローマが短くギロチンはしづらいほうですが、注意せねばならないのは発生基部です。 本種は基部が剛毛に覆われ、周囲の材に癒着していることが多いです。 そのため普通に材から取り外そうとしたら根本からギロチンしてしまうことがあります。

■ 2024年05月15日 撮影

※オンマウスで変化します。

子実体は宿主が小型だと針タケ型ですが、宿主が大型だとこのような太針型になります。 ストローマは淡黄褐色で中間付近に濃いオレンジ色の子嚢殻を裸生させます。 色が黒くないため光が透け、白バック撮影すると凄く映えますね。 いつ見ても水晶に付く満礬柘榴石(スペサルティンガーネット)に似てるなぁと思っちゃいます。

■ 2024年05月15日 撮影

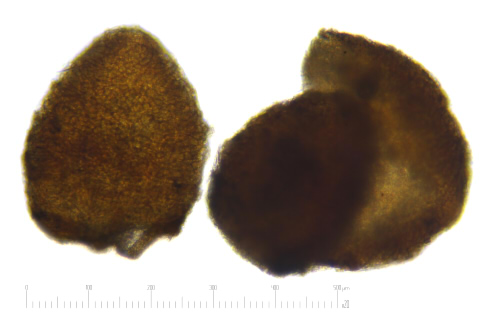

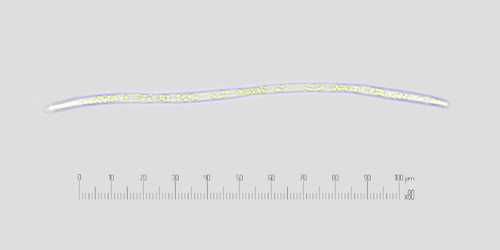

そう言えば見ていなかったので子嚢殻を切り出して低倍率撮影してみました。 裸生なのでポロッと簡単に取れましたね。長さは300〜350μmくらいで図鑑通りかな? 顕微鏡で見ても明るいオレンジ色なのが良いですねぇ。

■ 2024年05月15日 撮影

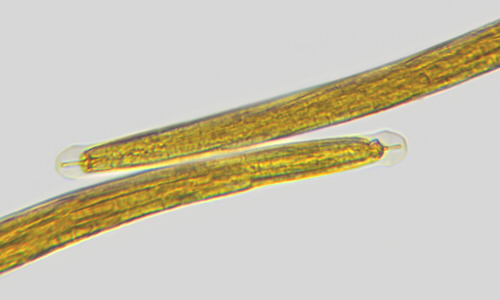

せっかく子嚢殻を観察したので、潰して子嚢も見ておきました。 図鑑では長さ130〜180μmとありますが、ほぼその通りでしたね。 200μmくらいの長さの子嚢胞子も見られたので、実際にはそれより少し長くはなるのかな?

■ 2024年05月14日 撮影

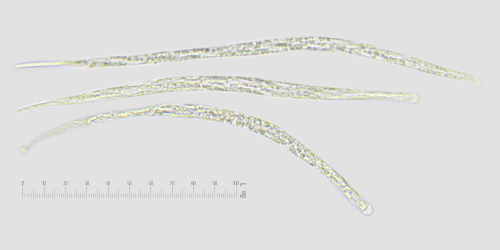

成熟のタイミングを掴むのが難しく、胞子観察も若干面倒くさい本種ですが、 今回はしっかりと成熟まで待ったのでスムーズに胞子観察できました。 子嚢胞子は糸状。長いものは子嚢胞子が200μmくらいあります。 記載では長いもので155μmとあるので長すぎる気がするんですが、 数多くの胞子を観察したところ短いものも多く見られたので単なるバラツキかも知れません。

■ 2024年05月14日 撮影

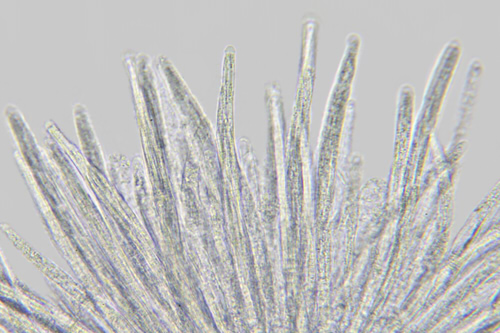

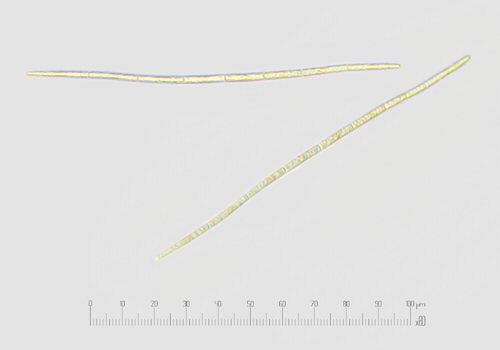

本種の子嚢胞子には隔壁があるのですが、そのまま観察しただけでは視認できません。 メルツァー試薬で染色することで内包物が消え、隔壁が観察しやすくなります。 隔壁の数は最大7個なので、8個までは細胞分裂するようです。なお二次胞子には分裂しません。

柄の長さ1cmですよ?当然ですが食不適です。食う所なんてありません。 ただ本種は冬虫夏草が少ない冬に出る虫草屋の清涼剤のような貴重な存在。 極めて小型では観察のし甲斐があると言うものですよ。

■ 2016年01月09日 撮影

初発見はハンノキのキボリアを探して訪れた地元のフィールドでした。 マツの朽ち木に生えたヒメカバイロタケか何かの残骸を眺めていた時のこと。 ふとコケの間から細い物が生えているのが見え、ルーペで見て絶叫!

■ 2016年01月09日 撮影

鮮やかな色合の子嚢殻が見えた時は流石に大興奮したのを覚えてます。 何せこの頃は本種が真冬に見られるとか全然知りませんでしたから・・・。

■ 2016年01月09日 撮影

掘り出したら折れました。頭部だけ途中で折れちゃったみたいです。 帰宅後にクリーニングして、白背景編集で撮影してみました。良い感じです。 甲虫の同定はムリでしたね。幼虫の大切部分から子実体が伸びています。 こうして見ると宿主よりずっと子実体の方が大きいのが良く分かりますね。

■ 2016年01月09日 撮影

マクロレンズの限界に挑戦です。子嚢殻を拡大してみました、超キレイっすね。 ハマキムシやハトジムシのような暗色と違って鮮やかな色合が美しいです。 子嚢殻先端が尖っているのでもう少しで完熟するみたい。早すぎたんだ・・・。 子実体表面にまばらに子嚢殻が出来るタイプの冬虫夏草とか格好良すぎません?

■ 2016年01月16日 撮影

同じマツの朽ち木に小型の子実体を発見しました。宿主も小型みたいですね。 子嚢殻先端部にまだ丸みがあるため若干未熟な子実体だと思われます。 それにしても何と言う小ささか・・・これ探すのは至難の業ですよホント。

■ 2016年01月30日 撮影

Canon製「MP-E65mm F2.8 1-5×マクロフォト」の野外撮影テストを実施! かなり高価って言うかぶっちゃけ重いレンズなので使用が心配でしたので。 結果的には結構キツいですね。屋内用か、屋外でも場所を選びそうです。

と言うか前回より半月経過して子嚢殻が尖ったんですね。成長してます。

■ 2016年01月23日 撮影

あからさまに宿主が露出しているものを発見。黄色いのがストローマですね。 やはり感染すると成長を阻害しないよう宿主が外縁部に移動して来るのかな?

■ 2016年01月23日 撮影

最初のマツの朽ち木を舐め回すように見ていたら新たな発見がありました。 近い距離に2本・・・これはどうやら同一宿主から出ているみたいです。 かなり表面に近い場所に居るみたいですね。これは後々に残しておきましょう。

■ 2016年01月23日 撮影

子嚢殻も形成が始まっていますが、若い内は丸みを帯びてて可愛い!

■ 2016年02月27日 撮影

ガガンボさんどろんこさんいんたーさんとのオフ会のために残してありました。 現地にてどろんこさんが断面作成をして下さいました。宿主がお目見えです。 宿主はやはりゴミムシダマシではなくてコメツキムシの仲間みたいですね。 体節から菌糸が出ていて、内部が完全に乗っ取られているのが分かります。

■ 2016年10月22日 撮影

もうそろそろかな?と思い探してみたら予想通り。新規発生を確認できました。 複数個体確認できたので冬場まで定点観測を続け子嚢殻を観察したいでしね。

■ 2017年02月19日 撮影

旧TOP写真です。綺麗な立体標本にすることができた貴重なサンプルです。 長さは申し分無いのですが、本来の姿と比べると少し細かったので差し替えたいとは思っていました。

■ 2017年02月19日 撮影

上の写真では冬虫夏草に見えないので拡大。ね?子嚢殻があるでしょ?

■ 2017年02月19日 撮影

慎重に断面を作成しますが、本種の宿主は不思議と表面近くに良く居ます。 そのため断面作成は容易。ただ樹皮付近は菌糸と材が一体化しています。 よって安易に引っ張ったりするとそこからギロチンしてしまうので要注意。 柄の基部に薄っすらうぶ毛のようなモノが生えていることも確認できます。 これ地味に本種の特徴なので、未熟な際は基部をチェックすると良いかも。

■ 2017年02月19日 撮影

宿主はコメツキムシの仲間かな?体節から菌糸が吹き出していますね。 どうやら発見地の高緯度地域と関西では宿主となる甲虫の種類が違う模様。

■ 2017年02月19日 撮影

標本用に少し周囲の材を残して採取しました。帰宅後黒バック撮影です。 こうして保存しておけば発生状態が分かりやすくて後々役に立ちます。

■ 2017年02月19日 撮影

子実体は太針状で淡褐色。子嚢殻は裸生で紅色を帯びた褐色。美しいです。 某所で「長石に付いた満ばん柘榴石」と言われてて、調べて納得しました。 実は甲虫生の針タケ型種の子嚢殻は極端に暗色か明色って種が多いのです。 コメツキムシタケの暗褐色や、クチキムシツブタケの淡黄褐色などがその例。 その中でも本種はその中間的な色合いの子嚢殻を作る、その点でもレア種。

■ 2017年02月19日 撮影

※オンマウスで変化します。

私が個人的に一番気に入っているのは光にかざした時のこの子嚢殻の色。 初見時に森の中で陽の光を浴びてオレンジ色に輝く子嚢殻を見た時の感動! 本種に不思議と惹かれるのはやはりファーストコンタクトの影響が大きい?

■ 2017年02月19日 撮影

宿主を再度観察。尾部は分岐せず尖っています。何の幼虫なんでしょ? コメツキムシの仲間は二股になっている種が多いような気がします。 となるとこれはゴミムシダマシの仲間かな?虫屋さん情報求むー!

■ 2017年02月19日 撮影

この写真の中に2株のオイラセクチキムシタケが写ってます。分かるかな? 一つはTOP写真になっている子実体。もう一つは実況用に残しておいたモノ。 これ現地でもマジでこれくらい分かりづらく、途中何度も見失っています。

■ 2017年02月19日 撮影

正解は前者が中央やや右下、後者が中央から左に見えるこの写真の子実体。 かなり細身で子嚢殻も少ないですが、形が整った良いオイラセだと思います。 ストローマがもっと太ければ表面にビッシリ子嚢殻が出来るんですけど・・・。

■ 2017年02月19日 撮影

でも立ち姿が綺麗だったので目一杯マクロで撮影。やはり裸生子嚢殻は尊い。

■ 2017年04月02日 撮影

4月に入り遂に新年度突入。流石に暖かくなってきましたね。春到来ですよ。 冬の冬虫夏草オイラセのシーズンもそろそろお仕舞い。来年を待ちましょう。

■ 2017年04月02日 撮影

拡大してみました。ストローマはかなり細いのですが子嚢殻は出来てます。 ちなみにこの子実体は2月19日段階では子嚢殻は1つも無しだったんです。 冬派とは言えどそれなりに暖かくなってからも成長できるんですね、このコは。

■ 2017年06月11日 撮影

実況動画で度々登場していた子実体です。ずっと定点観察していました。 オイラセ的にはシーズンオフですが、最後に素晴らしい姿を見れました。

■ 2017年06月11日 撮影

赤い子嚢殻もしっかりと成熟しました。やはり朽ち木生らしくない色合いです。

■ 2017年06月11日 撮影

何と朽ち木の比較的薄い部分に露出した状態で成長期を耐え切りました。 これ実は凄いことで、ここまで乾燥すると成長に支障が出るハズなのです。 しかも何が凄いって自然乾燥させて標本にしてもほとんど縮まないのです。 成長の遅い朽ち木生は往々にして対乾燥性が高いですが、本種はズバ抜け。

■ 2018年01月20日 撮影

そう言えば不稔個体や未成熟な子実体をしっかり載せてないと気付き撮影。 ストローマはもう十分な大きさですが、表面に子嚢殻は見られませんね。 本種はこのように不稔のまま終了してしまう子実体も少なくありません。

■ 2018年01月20日 撮影

宿主が妙にアクロバティックに死んでいました。どうしたんだオマエ・・・。

■ 2018年01月20日 撮影

この日は10株近く子実体を見ましたが、そのほとんどが未成熟な状態で。 そんな中で唯一子嚢殻の形成が始まっていたのがこの子実体のみでした。 とりあえず例年通り定点観測開始です。近所なのですぐに見に行けますし。

■ 2018年03月10日 撮影

えー・・・これ1月に見つけてた子実体なんですが・・・何も変わってねぇ。 実況撮影が目的だったのにちょっと残念。ホント成長が遅いなぁキミは。

■ 2018年05月03日 撮影

最後に観察した時から2ヶ月近くが経ったので久々に会いに行ってみました。 発見した1月頃には出来始めだった子嚢殻がこんなに見事に形成されました! 光に透けた時にオレンジ色に見えるこの子嚢殻が見れただけでも大満足!

■ 2018年05月20日 撮影

なワケねーですよ!十分成熟したと判断して材ごと持ち帰ってきました。 ダメだって思うでしょ?違うんですよ。なんたってわざわざ返しに行ったんですから。 こんなこと初めてですよ。と言うのも今回の採取の目的は胞子観察のみ。 なので胞子を観察し終わったら子孫繁栄のため同じ場所に返したかったんです。

5月25日に元居た場所にお戻り頂きました。増えてね。

■ 2018年05月20日 撮影

子嚢殻を1つだけ取り、スライドグラス上で潰して子嚢を観察しました。 内部にみっちりと子嚢胞子が詰まっているのがこの状態でも分かりますね。

■ 2018年05月20日 撮影

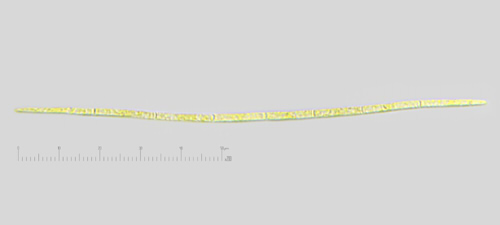

子嚢胞子は糸状で長さは100〜155μmとのことで、写真を見るとその範囲には収まっている模様。 しかし本種の子嚢胞子には隔壁があるはずなのですが、全く見当たりません。 未熟なんでしょうか。それとも観察の仕方が悪いのでしょうか。

■ 2018年05月22日 撮影

20日の観察後にメルツァー試薬で染色すると隔壁が見やすいとのご指摘を頂きました。 KOHで処理した後メルツァー試薬で染色して胞子観察に挑みました。 油浸対物レンズも開放したのですが、子嚢先端の肥厚部が凄く綺麗に撮れました。 胞子が吹き出す頂孔の内部構造もしっかり見えています。

■ 2018年05月22日 撮影

メルツァー試薬での染色を行うと子嚢胞子の隔壁がハッキリと見えました。 隔壁は7個で二次胞子には分裂しないのが特徴です。 図鑑に載っている図と全く同じ光景が目の前に広がっているのは流石に感動します。 成長が遅いため自然と胞子を吹かせるのが難しい種なのでこれを見れたのは大きいですね。

■ 2018年05月22日 撮影

めいっぱい拡大してみました。縮小したら潰れてしまいましたが目盛りは全部で50μmです。 これは旧顕微鏡では到底見れなかった光景だと思います。

■ 2021年03月14日 撮影

まだ寒さの残る3月に発見。珍しく地上生として振る舞っています。 ただ宿主はいつもと同じようで、たまたま材の外に出た時に絶命したようですね。 複数年経過しているようで、過去に発生した古いストローマの残骸が見えます。

■ 2021年06月26日 撮影

約3ヶ月ほど経過し、再度他の冬虫夏草を探しに訪れてみると結実していました。 本種は寒い時期に結実する印象があったので、この冬虫夏草シーズンに成熟個体があると逆に新鮮です。 この後、雨で土が崩れたのか、次に訪れた時には消滅していました。

■ 2024年01月20日 撮影

2024年の菌始めはオイラセ狙いでした。菌生冬虫夏草は当然見られますが、 やっぱり虫から出ているのを見たいと言う願望が強くてですね。 ただ本種と言えばではあるのですが、見事に未熟な個体ばかりでしたね。 面白かったのはこの3本のストローマを発生させたもの。 成熟まで行けるか見守ろうと思います。

■ 2024年01月20日 撮影

かなりストローマが太いです。宿主が大型なのでしょう。 撮影時は気付きませんでしたが、帰宅後に写真を見返すと下がつぶつぶしてますね。 この子実体も経過観察決定です。

■ 2024年04月07日 撮影

1月から定点観察していた子実体も無事成熟して来ましたね。 ただなぜか下面にだけ子嚢殻が形成されていますね。何でだろう?

■ 2024年04月27日 撮影

20日後に見に行ってみると良い感じに子嚢殻が大きくなっていたので材を持ち上げてみました。 今見えているのが以前下面に見えていた部分になります。こうして見るとオイラセっぽいですね。 当然この反対側には全然子嚢殻が無いんですけど。 実は当初はこの子実体をTOP写真にしようとおもっていたんですが、この後とんでもない事態に・・・。

■ 2024年04月27日 撮影

拡大してみました。こうして見ると確かに太針型ですね。 子嚢殻はまだ先端付近では成熟しておらず、出来かけって感じです。 非常に素晴らしい子実体だったんですが、この後野生動物に齧られました。 恐らく小型の昆虫と思われます。まぁそれも自然の摂理と言うことで。

■ 2024年04月27日 撮影

本種は小型のものほど成熟せずに不稔で終わると言うイメージがあるんですが、 このフィールドではかなり小型の子実体にも子嚢殻が形成されています。 むしろ不稔個体は少数派。温度や湿度などの環境が合っているのかな?