�\����܂���B�ꌎ�o���������҂������o���ł��B�ԈႦ�Ă��܂����炲�w�E�����肢���܂��B

���Ƃ̔��[�͏����O�ɋL���ɂ����Y�N��ł̂ǂ����̓`���B

�ǂ����̓~���đ��̎t���ɂ�����K.Y.������u�n�����ۊώ@������邯�Ǘ��܂����H�v�Ƃ̂��Ƃł����B

�c�O�Ȃ���ǂ����͉������Z�������ߎQ���ł����B�K�K���{������N���͗p�����L�邽�ߎQ���ł����B

�����A���W�X�g�̍��\�t����͓s�������������߂��ז������Ē������ƂƂȂ�܂����B

�����o�[�͒n�����ی�����̃����o�[��K.Y.�����������A�����ē���������ō���̃t�B�[���h���ē����ĉ�����O�O����5���B

�E�E�E�̃n�Y�ł����B

�Ȃ�ƒ��O�ɂȂ���D�搶���u���܂��܋߂��ɗ��Ă��邩��s���I�v�Ƃ̘A�����������̂ł��B

����������x�L�m�R�E�G�̂��Ƃ��������̕��ɂ̓C�j�V�����ɂ����Ӗ��������ł��낤�����ȃK�`�����҂���ł��B���A�ْ����E�E�E�B

12��30���A9:00�B

��A���O���B���Ԃ͐����̏����ɍQ�����������Ɉُ�ȏd�����œ���������B���炩�ɂ��������B

�̏W���ꏊ�ɓ�������Ƃ��łɑS�������Ă����܂����B6�l�ŗւɂȂ��đ�����邲���A�B�A������Ƃ͍ŋ߉���Ă܂��ˁB

K.Y.���Ƃ͍�N�̒���ł̓~���đ��ώ@��ł������b�ɂȂ��Ă���܂��B���̎����{���ɑf���炵���ώ@��ł����B

����͎��ƃA������ȊO�͑S�����n�����ی��������ƌ����B�X�����Ԃ�̃n�C���x���ώ@��̊J�n�ł��B

���̃t�B�[���h�̓J�V�̊����������A�ꏊ�ɂ���Ă͂قڃJ�V�݂̂ƌ��������x�n��B

���̂悤�Ȋ��͒n�����ۂɂ͂����Ă����ł���A���ۂ�11�����̏{�ɖK���Ƃ��Ȃ�̎�ސ����o�邻���ł��B

12���͂��x�߂ł͂���܂����A�n�����ۂ͊����ɋ����̂ł܂��܂����v�Ƃ̂��ƁB

���ۂɂ���������Ɏ������邱�ƂƂȂ�܂��B

�܂��ŏ��̓J�V�т̎Ζʂ��T�T�b�Ƒ{���B�����������o�܂���B

���������Ԃ炸�ɖ{���֍s�����I�Ƃ̂��Ƃ�O�O���̈ē��Ŏ������_���ƌĂ�ł��闧�h�ȃJ�V�̏ꏊ�������܂��B

�Ȃ�ł����̎����ɂ͑�R�̒n�����ۂ��o��Ƃ̂��ƁB���҂����܂�܂��B

���_�͐��������B���������C�ɃL�m�R���b�V�����n�܂�܂��B

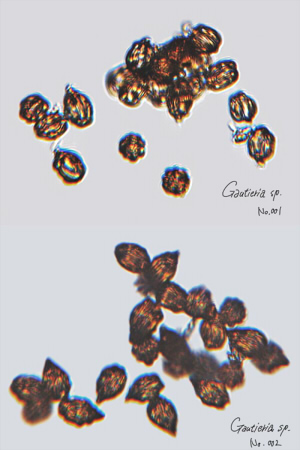

�܂����t�������̂��z�V�~�m�^�}�^�P���̈���B��̖E�q�ώ@�̌��ʁuOctaviania nonae�v���Ɣ��f���܂����B

���a1cm���x�̏��������̂ŁA�G�ꂽ�������������ς���̂������ł��B

�{��Ƃ��̋߉���ɂ͖����Ɋւ���ʔ����G�s�\�[�h���L��̂ŁA�L�m�R�ʐ^�}�ӂ��`�F�b�N�I

������͂����߂�����o���q�X�e�����M�E�����̈���B����͎포���܂ł͕����炸�B

�f�ʂ̓V���^�}�^�P�Ȃ�f�i�Ƃ����܂����A�n�㐶�L�m�R�ɋ߉��Ȏ�͑��݂��܂���B

�����e�ʂƂ��ăq���c�`�O���ڂ����݂��邭�炢�������ł��B

�Ƃ����Ŏ��������t��~����������ɋ����A�����唭���I

�����ƌ��Ă݂�����������̒n�����ہI�K�E�`�G���A���̈���ł��I�܂����o��Ƃ́I

����ٗl�ȊO���ł������ƃz�E�L�^�P���ɋ߉��Ȏ�Ȃ�ł��B

�c�ێ��͊O�炪�L�蕁�ʂɒn�����ۂ��Ċ����ł����A���n����ƃz�E�L�^�P���ۂ߂��悤�ȊO���ɂȂ�܂��B

O�O���������Ō���̂͏��߂Ă��Ƒ勻���I

�������܂��܂������܂��B

���ɏo���̂̓��X�r�[�x�����̈��A����́uRossbeevera paracyanea�v�Ɠ��肳��܂����B

2016�N�ɋL�ڂ��ꂽ����̃��}�C�O�`�ɋ߉��Ȓn�����ہB����Ȑϐ��������ł��B

�A�I�]���N���c�u�^�P�ɋ߉��Ȏ�ł��ˁB

�r���A���H�����̕��Ǝv�������̂𑽐������BD�搶�����ɏo��ۗނ��o�Ă��Ȃ������m���߂Ă��܂����B

���Ȃ蒿�����ۗނ��o�邱�Ƃ��L�邻���ł��B

�u�n�ʂ����I�v

���玁�̐��ɂ��ǂ��̂悤�ɋ삯��鑼�̃����o�[�B���S�Y���ׂ��炸�B

����Ɗm���ɐ��I�����ċ���ׂ��������ɑ������o�Ă��郁���o�[�̃��x���̍����ł��傤�B�A�}�`���A�͒u���Ă��ڂ�ł���B���b�`���y�����ł����ǁB

�r�X�\�R���`�V�E�����̈���ł��B������Ƌ����ł����F�ɂ������@�ŁuByssocorticium efibulatum�v�Ɖ����肵�Čf�ڂ��܂����B

�R�E���N�^�P�n�̃L�m�R�ł͂���܂������Ƌۍ��ۂȂ�ł��B���̐F�A��D���ł��B

���̑��ł��I���[�u�T���^�P�⏬�^�̔Ջۂ�������t����܂����B

�����ŌߑO�̕��I���B�T�����������܂���2�����ڂ������܂��B�r�����݂̕��ނ̍őO���̂��b�Ȃǂ��F���畷�����Ē����܂����B

���̂悤�Șb�͒m���Ă�����ɂ�����Ȃ��ƕ����Ȃ��M�d�ȏ��B�ώ@���I�t��̑傫�Ȋy���݂̈�ł��傤�B

�ړI�n�t�߂ō������낵�Ē��H�B�ߋ��̗��������̃G�s�\�[�h�ȂǂʼnԂ��炫�܂����B

���Ă����܂ŕ֏�ł������t�����Ă��Ȃ����͉����ԏ㖼�_�҉��_���܂��B

�������c�`�_���S�����܂����B���̕ӂ��炿����Ƃ��R�c���������Ă��܂����B

���܂Œn�\�̗��t���ǂ��邾���ł������A�ق�̏����@�����ꏊ�ɋ��邱�Ƃ�������ł��ˁB

������ӎ����n�߂��猩������悤�ɂȂ��Ă��������B

���玁�������E�X�x�j�^�}�^�P�B����ς�����ł��ˁB

�n���ł����Ă��܂������A���̎q���͖̂��炩�ɑ�^�ŐF���N�₩�ł��B

O�O�����c�d���V���c�`�_���S�߉������B�E�q�����F�̃^�C�v�̃c�`�_���S�ł��B

�{�ƃc�d���V���c�`�_���S�Ƃ͈قȂ�{��͎��͂̋ێ��ɉ��F�������邱�ƂƁA�E�q�̑傫�����قȂ�܂��B

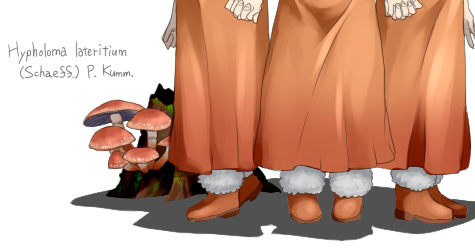

�����Ė{��͂Ƃ���ې��~���đ��̏h��Ƃ��Ă��L���B�ƌ������Ƃ́E�E�E�B

�����߂��Ō��t����܂����T�L�u�g�^�}���h���^�P�I�܂��c�ۂł��������ƌ��������o���͂��߂Ă��܂��B

���ƌ����Ă��{��̔����҂͊ώ@���Ă��鎄�̉��Ō@������s���Ă���K.Y.�����Č��������A�ˁB

�����Z���̂Ō@������ȒP�ŁA�ǔ|�{���ȒP�Ȃ̂������ł��B

�t���ɐ��n����ƌ������ƂȂ̂ŁA�܂��t�ɂ��s�������Ȃ��Ęb�����Ă��܂����B

�����ŃA�����c�`�_���S����B�A�~���c�`�_���S���o���o�����t���܂��B

�u�A�~���̃A���W�X�g�v�ƌĂт����Ȃ郉�b�V���B

�ؒf�������̎q���̂͐n����ꂽ�Ƃ���ɑS�����u������v�ƌ������炢�̋���ȏL�C������Ă��܂����B

�{��̓��X�Ȃǂ̏�������ꖂ点�ĖE�q���U����ƌ��������L��悤�ł��B���̃j�I�C���C�Ȃ�ł����ˁH

2�����ڂ͂����ŏI���B���Ƃ͎R������Ȃ���������ꏊ���m�F���邱�ƂɁB

�����Ŏc�O�Ȃ���D�搶�͗\�肪�L�邽�ߐ�ɂ��A��ɂȂ邱�ƂɁB

���������҂���ƌ������Ƃōŏ����Ȃ�r�r���Ă���܂������A�{���ɋC�����ŋۗނւ̈����_�_�R��Ă�����ł����B

�D���Ȃ��̂��D���ŋ������Ă����A����Ȋ��������܂����B�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

�A��̓����Ō��t�������q�X�e�����M�E�����̈���B�֏�ł������Ƃ����͂Ŕ����ł��܂����B

�����A���W�{���̎�ł��Ă��Ȃ������̂ň���S�E�E�E�B

���̕ӂ��牽�ƂȂ������������������R�c���������Ă����C�����܂����B�x���ł����B

���ꂪ�Ō�́uOctaviania nonae�v�̎��͔����Ɍq����܂����B

�����̂ق�����u���̃J�V�������v�ƌ����Ȃ���T���Ă݂�ΓI���ł��B

���̊ώ@��łƂ肠�����T�����̊�{�͉��ƂȂ����ɓ������悤�ȋC�����܂��B

���������̂悤�ȑf���炵�����͂��������L��܂���B�n���ł̔����Ɋ����������g�R���ł��ˁB

�����œ��v���߂Â��A�n�ʂ��Â��Č��Â炭�Ȃ��Ă����̂Ŋώ@��͏I���ƂȂ�܂����B

�A��r���ɃC�m�V�V�ƃj�A�~�X����Ȃǃg���u�����L��܂������������R�B

��������ԂŎs�X�܂ňړ��������[������H�ׁA�X�̑O�ŕW�{���Ē������U�ƂȂ�܂����B

�������̒i�K�Œn�����ی�����ւ̎Q���ŐS���h��Ă��܂������A�܂����ݐ邱�Ƃ��ł��܂���ł����B

���̊ώ@��ɎQ�����ꂽ�F�l�B

�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂���!!!

�����Ęb�͂��̊ώ@����ǂ����ɘb�������ƂŐV���ȓW�J�ƂȂ�܂��B

�����Ō�����ւ̉����Ńg�h�����h�����̂ł����A����͂܂��ʂ̂��b�E�E�E�B

�G�̘b��B

122�l���͉Ă��牽�x���f�U�C�������ς�����Y���B

��N�̔��䓇������̕��ő�̖ړI�uResinomycena fulgens (�M���K�^�P)�v�[�l���́u�V�� ����v��B

���������甯�̌������厖�ɂ��悤�ƃf�U�C���͎v���t���Ă������̂́A���ۂɊG�ɂ��Ă݂�Ɖ����Ⴄ�B

���̌㉽�x���f�U�C����������������ʁA���S�ɗ����Ԃ����V���v���œ������`���₷���f�U�C���ɂ��܂����B

���̔������ƈ���ăT�C�g��ł̌f�ڕ��@�ɋÂ�܂����B

�I���}�E�X���Ȃ��Ǝp�������Ȃ��͖̂{������ۂɌ����o������B

�V�C�m�g���V�r�^�P�قǖ��邭�͂Ȃ��A�c�L���^�P�قǎq���̂��ڗ��킯�ł��Ȃ��B

����Ȕޏ��̓���������ŏ����ł��\���ł���Ȃ��ƁB

�����A���̌��͌����Ă��āA��������̂̌��������Ă�����Đݒ���l���Ă��܂����B

�����������Ȃ�Ƃ��̓V�̐�̂悤�Ȍ��̑тɂ͒Z���̂ŁA����L�������Ȃ�f�O���܂����B�G�����Ǝv������ł����B

�ʐ^�������c��킸���B����Ƃ��I�ł����̃I�t���|���Z�������`�H

---------------------------[����ԐM]---------------------------

>�[�l�����p�x�����Ċ������������̍��ł�

>

>�Ƃ��ӂ���̂ɂقКk���Ńu�q�u�q������( ˘��˘) (�͂ނ� ����)

�C�ۂ̒ώ��ł����ǂˁI���{����u�^�͎g���Ȃ��낤�Ȃ��B

���ɂȂ��ăL�m�R�[�l���M�����b�`���R���Ă܂��B�܂��܂�������I

|