|

(右)

■学名:Ophiocordyceps ferruginosa

(Kobayasi & Shimizu) G.H. Sung,

J.M. Sung, Hywel-Jones & Spatafora

■食毒:食毒不明

■分類:オフィオコルディセプス科 オフィオコルディセプス属

■和名:サビイロクビオレタケ (錆色首折茸)

■写真:写真ページ

■娘名:首折 錆 (クビオレ ショウ)

■菌解説:

極めて小型のオフィオコルディセプス属菌。夏に朽木中のハエ目の幼虫から発生する。

冬虫夏草の一種で主にアブ(キアブ)の幼虫を宿主とするが、甲虫の幼虫からも発生。

低地から高地まで万遍無く発生が見られる普通種で、発生樹種も多岐に渡る。

子実体は宿主に直結するように発生し、通常は1本で多くても2本程度。

柄は褐色で途中で屈曲し、折れ曲がった部分の外側に結実部を形成する。結実部は錆褐色。

子嚢殻は暗褐色で埋生だが、子嚢殻先端がやや突出するのが特徴。

また稀に結実部が柄をぐるりと取り囲み、突き抜き型のようになる事もある。

食毒は不明だが極めて小型で食用には向かず、薬効に関しても良く分かっていない。

暗色に朽ちた材の表面に鮮やかなオレンジ色が見え、小型だが発見は比較的容易。

ヒトの生活圏近くでも見られ、ときに狭い範囲に大発生する事もある。

外見が良く似た種に大型化し全体が淡色のトカチクビオレタケが存在する。

(左)

■学名:Ophiocordyceps purpureostromata

(Kobayasi) G.H. Sung, J.M. Sung,

Hywel-Jones & Spatafora

■食毒:食毒不明

■分類:オフィオコルディセプス科 オフィオコルディセプス属

■和名:ムラサキクビオレタケ (紫首折茸)

■写真:写真ページ

■娘名:首折 紫 (クビオレ ユカリ)

■菌解説:

極めて小型のオフィオコルディセプス属菌。夏に朽木中の甲虫の幼虫から発生。

前種とは首折れ型な点で共通しているが、本種の宿主はコメツキムシの仲間。

また低地でも見られはするが、主に冷涼なブナ林帯を好み、発生もやや稀。

柄は淡紫色で途中で屈曲し、曲がった部分の外側に淡紫色の結実部を作る。

子嚢殻は埋生で先端部も突出せず、紫色の孔口が細点状に並ぶ。

老成すると紫色が薄れ褐色になるため、アシグロクビオレタケと間違えやすい。

■娘解説:

色合いに個性あふれる朽木生冬虫夏草コンビ。二人ともいつも首を傾げている。

仲は良いが実の姉妹や双子と言うワケでもなく、実は会う機会も意外と少ない。

それは暑さが平気な錆とは異なり紫が涼しい場所好きで普段高い山に居るため。

髪色や瞳はそれぞれの名の通りの色合いだが、紫の方がややクセ毛気味。

また紫は右、錆は左に、部分的に色ムラのある大きなクセ毛の塊がある。

ワンピースは紫がコメツキムシ、錆がキアブの幼虫をイメージしたデザイン。

首は曲がった状態がデフォルトなので、まっすぐにしようとするとスジが逝く。

二人ともサンダル愛用。錆の方がやや腰回りが太いような気がする。失礼。

会う際は基本的に錆が動く側だが、たまに気を遣って紫が会いに山から下りてくる。

性格は紫がサッパリ、錆がしっとり。似た者同士だけど不思議な距離感がある。

|

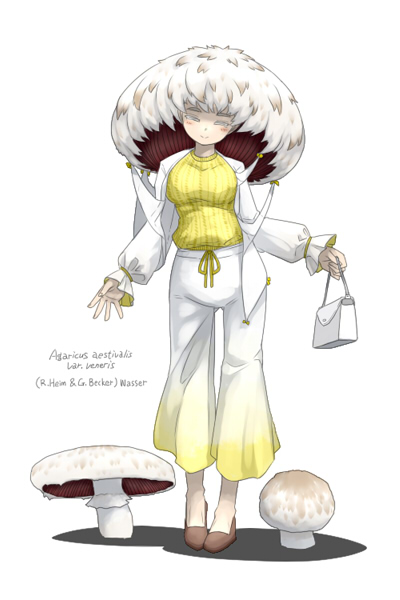

Agaricus aestivalis var. veneris (ハルハラタケ)

Agaricus aestivalis var. veneris (ハルハラタケ) Akanthomyces tuberculatus (ガヤドリナガミノツブタケ)

Akanthomyces tuberculatus (ガヤドリナガミノツブタケ) Amanita caesareoides (タマゴタケ)

Amanita caesareoides (タマゴタケ) Amanita chatamagotake (チャタマゴタケ)

Amanita chatamagotake (チャタマゴタケ) Amanita fuliginea (クロタマゴテングタケ)

Amanita fuliginea (クロタマゴテングタケ) Amanita grandicarpa (オオオニテングタケ)

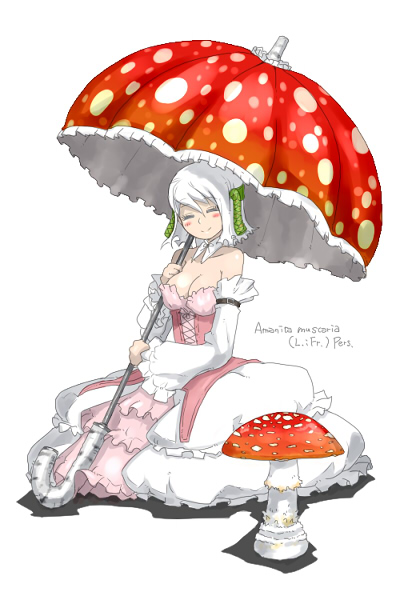

Amanita grandicarpa (オオオニテングタケ) Amanita muscaria (ベニテングタケ)

Amanita muscaria (ベニテングタケ) Amanita neoovoidea (シロテングタケ)

Amanita neoovoidea (シロテングタケ) Amanita pantherina (テングタケ)

Amanita pantherina (テングタケ) Amanita phalloides (タマゴテングタケ)

Amanita phalloides (タマゴテングタケ) Amanita pseudogemmata (イボコガネテングタケ)

Amanita pseudogemmata (イボコガネテングタケ) Amanita sp. (ハマクサギタマゴタケ)

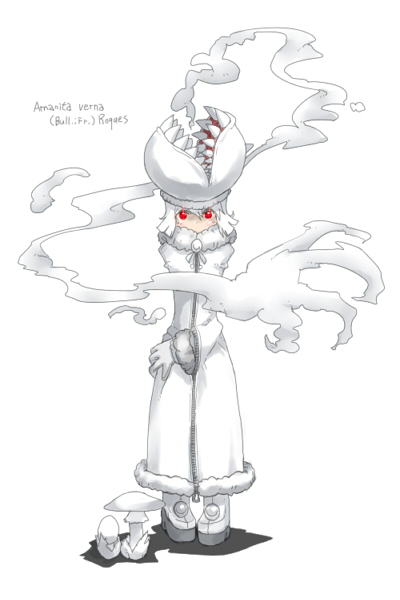

Amanita sp. (ハマクサギタマゴタケ) Amanita verna (シロタマゴテングタケ)

Amanita verna (シロタマゴテングタケ) Amanita virosa (ドクツルタケ)

Amanita virosa (ドクツルタケ) Amanita volvata (フクロツルタケ)

Amanita volvata (フクロツルタケ) Arcyria glauca (アオウツボホコリ)

Arcyria glauca (アオウツボホコリ) Astraeus sp. (ツチグリ)

Astraeus sp. (ツチグリ) Aureoboletus mirabilis (オオキノボリイグチ)

Aureoboletus mirabilis (オオキノボリイグチ) Auricularia auricula-judae (キクラゲ)

Auricularia auricula-judae (キクラゲ) Boletopsis leucomelaena (クロカワ)

Boletopsis leucomelaena (クロカワ) Boletus edulis (ヤマドリタケ)

Boletus edulis (ヤマドリタケ) Boletus rhodocarpus (バライロウラベニイロガワリ)

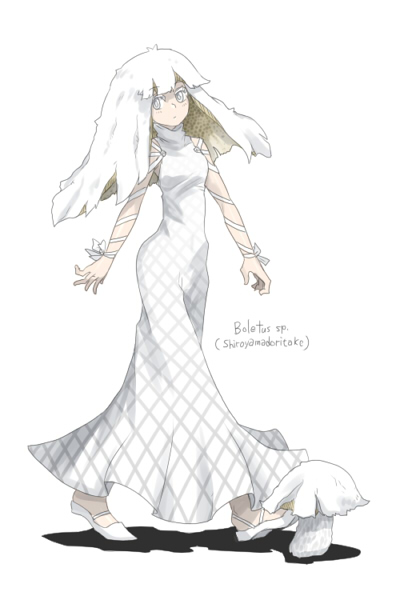

Boletus rhodocarpus (バライロウラベニイロガワリ) Boletus sp. (シロヤマドリタケ)

Boletus sp. (シロヤマドリタケ) Boletus violaceofuscus (ムラサキヤマドリタケ)

Boletus violaceofuscus (ムラサキヤマドリタケ) Calvatia nipponica (オニフスベ)

Calvatia nipponica (オニフスベ) Camarops polysperma (クロコバンタケ)

Camarops polysperma (クロコバンタケ) Catathelasma imperiale (オオモミタケ)

Catathelasma imperiale (オオモミタケ) Chlorociboria omnivirens (ヒメロクショウグサレキン)

Chlorociboria omnivirens (ヒメロクショウグサレキン) Ciboria batschiana (ドングリキンカクキン)

Ciboria batschiana (ドングリキンカクキン) Ciboria caucus (ハンノキハナホキンカクキン)

Ciboria caucus (ハンノキハナホキンカクキン) Ciboria shiraiana (キツネノワン)

Ciboria shiraiana (キツネノワン) Ciboria sp. (アケビタケ)

Ciboria sp. (アケビタケ) Ciborinia camelliae (ツバキキンカクチャワンタケ)

Ciborinia camelliae (ツバキキンカクチャワンタケ) Ciborinia gracilipes (ホオノキキンカクキン)

Ciborinia gracilipes (ホオノキキンカクキン) Coprinellus domesticus (コキララタケ)

Coprinellus domesticus (コキララタケ) Coprinopsis atramentaria (ヒトヨタケ)

Coprinopsis atramentaria (ヒトヨタケ) Cordyceps farinosa (コナサナギタケ)

Cordyceps farinosa (コナサナギタケ) Cordyceps militaris (サナギタケ)

Cordyceps militaris (サナギタケ) Cordyceps roseostromata (ベニイロクチキムシタケ)

Cordyceps roseostromata (ベニイロクチキムシタケ) Cordyceps tenuipes (ウスキサナギタケ)

Cordyceps tenuipes (ウスキサナギタケ) Cordyceps tenuipes (ハナサナギタケ)

Cordyceps tenuipes (ハナサナギタケ) Craterellus cornucopioides (クロラッパタケ)

Craterellus cornucopioides (クロラッパタケ) Cyttaria darwinii (キッタリア ダーウィニー)

Cyttaria darwinii (キッタリア ダーウィニー) Dasyscyphella longistipitata (ブナノシロヒナノチャワンタケ)

Dasyscyphella longistipitata (ブナノシロヒナノチャワンタケ) Discina parma (オオシトネタケ)

Discina parma (オオシトネタケ) Discina perlata (フクロシトネタケ)

Discina perlata (フクロシトネタケ) Dumontinia tuberosa (アネモネタマチャワンタケ)

Dumontinia tuberosa (アネモネタマチャワンタケ) Elaphomyces appalachiensis (コロモツチダンゴ)

Elaphomyces appalachiensis (コロモツチダンゴ) Elaphomyces persoonii (クロイボツチダンゴ)

Elaphomyces persoonii (クロイボツチダンゴ) Entoloma rhodopolium (クサウラベニタケ)

Entoloma rhodopolium (クサウラベニタケ) Entoloma virescens (ソライロタケ)

Entoloma virescens (ソライロタケ) Exsudoporus ruber (アカネアミアシイグチ)

Exsudoporus ruber (アカネアミアシイグチ) Flammulina velutipes (エノキタケ)

Flammulina velutipes (エノキタケ) Galerina fasciculata (コレラタケ)

Galerina fasciculata (コレラタケ) Ganoderma applanatum (コフキサルノコシカケ)

Ganoderma applanatum (コフキサルノコシカケ) Gomphidius roseus (オウギタケ)

Gomphidius roseus (オウギタケ) Grifola frondosa (マイタケ)

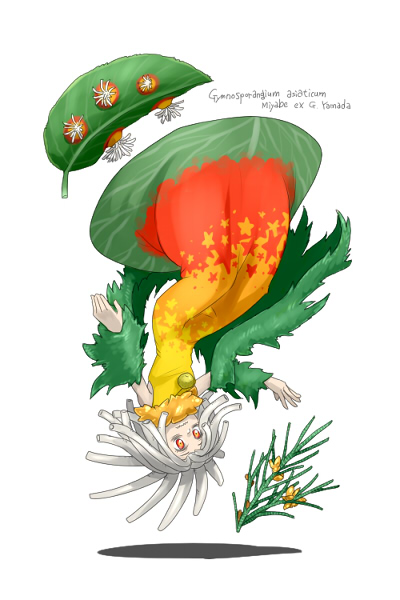

Grifola frondosa (マイタケ) Gymnosporangium asiaticum (ナシ赤星病菌)

Gymnosporangium asiaticum (ナシ赤星病菌) Gyromitra esculenta (シャグマアミガサタケ)

Gyromitra esculenta (シャグマアミガサタケ) Gyromitra infula (トビイロノボリリュウ)

Gyromitra infula (トビイロノボリリュウ) Hapalopilus croceus (オオカボチャタケ)

Hapalopilus croceus (オオカボチャタケ) Hericium erinaceus (ヤマブシタケ)

Hericium erinaceus (ヤマブシタケ) Humaria hemisphaerica (シロスズメノワン)

Humaria hemisphaerica (シロスズメノワン) Hydnangium carneum (ヒドナンギウム カルネウム)

Hydnangium carneum (ヒドナンギウム カルネウム) Hydnocystis japonica (ウツロイモタケ)

Hydnocystis japonica (ウツロイモタケ) Hydnum repandum var. album (シロカノシタ)

Hydnum repandum var. album (シロカノシタ) Hygrocybe atroviridis (フカミドリヤマタケ)

Hygrocybe atroviridis (フカミドリヤマタケ) Hygrophorus russula (サクラシメジ)

Hygrophorus russula (サクラシメジ) Hypholoma fasciculare (ニガクリタケ)

Hypholoma fasciculare (ニガクリタケ) Hypholoma lateritium (クリタケ)

Hypholoma lateritium (クリタケ) Hypocrea sp. (ウスキヒメヤドリバエタケ)

Hypocrea sp. (ウスキヒメヤドリバエタケ) anamorph of Hypocrea sp. (マユダマヤドリバエタケ)

anamorph of Hypocrea sp. (マユダマヤドリバエタケ) Hypomyces hyalinus (タケリタケキン)

Hypomyces hyalinus (タケリタケキン) Hypsizigus marmoreus (ブナシメジ)

Hypsizigus marmoreus (ブナシメジ) Ionomidotis frondosa (クロハナビラタケ)

Ionomidotis frondosa (クロハナビラタケ) Lactarius hatsudake (ハツタケ)

Lactarius hatsudake (ハツタケ) Lactarius subindigo (ルリハツタケ)

Lactarius subindigo (ルリハツタケ) Lactifluus volemus (チチタケ)

Lactifluus volemus (チチタケ) Laurobasidium hachijoense (ヤブニッケイもち病菌)

Laurobasidium hachijoense (ヤブニッケイもち病菌) Lentinula edodes (シイタケ)

Lentinula edodes (シイタケ) Leotia rutilans (アカズキンタケ)

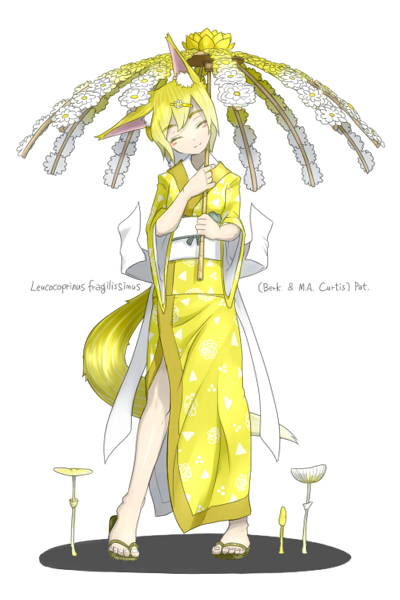

Leotia rutilans (アカズキンタケ) Leucocoprinus fragilissimus (キツネノハナガサ)

Leucocoprinus fragilissimus (キツネノハナガサ) Lycoperdon perlatum (ホコリタケ)

Lycoperdon perlatum (ホコリタケ) Lyophyllum decastes (ハタケシメジ)

Lyophyllum decastes (ハタケシメジ) Microstoma aggregatum (センボンキツネノサカズキ)

Microstoma aggregatum (センボンキツネノサカズキ) Mitrula paludosa (カンムリタケ)

Mitrula paludosa (カンムリタケ) Mniaecia jungermanniae (ミドリコケビョウタケ)

Mniaecia jungermanniae (ミドリコケビョウタケ) Morchella conica (トガリアミガサタケ)

Morchella conica (トガリアミガサタケ) Morchella esculenta var. esculenta (アミガサタケ)

Morchella esculenta var. esculenta (アミガサタケ) Multiclavula mucida (シラウオタケ)

Multiclavula mucida (シラウオタケ) Mycena crocata (アカチシオタケ)

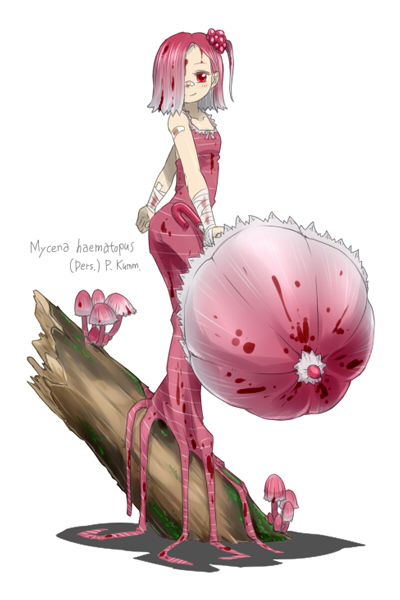

Mycena crocata (アカチシオタケ) Mycena haematopus (チシオタケ)

Mycena haematopus (チシオタケ) Mycena lux-coeli (シイノトモシビタケ)

Mycena lux-coeli (シイノトモシビタケ) Mycena sp. (アリノトモシビタケ)

Mycena sp. (アリノトモシビタケ) Neoboletus venenatus (ドクヤマドリ)

Neoboletus venenatus (ドクヤマドリ) Nyctalis lycoperdoides (ヤグラタケ)

Nyctalis lycoperdoides (ヤグラタケ) Omphalotus japonicus (ツキヨタケ)

Omphalotus japonicus (ツキヨタケ) Ophiocordyceps ferruginosa (サビイロクビオレタケ)

Ophiocordyceps ferruginosa (サビイロクビオレタケ) Ophiocordyceps formicarum (マルミアリタケ)

Ophiocordyceps formicarum (マルミアリタケ) Ophiocordyceps neovolkiana (コガネムシタンポタケ)

Ophiocordyceps neovolkiana (コガネムシタンポタケ) Ophiocordyceps nutans (カメムシタケ)

Ophiocordyceps nutans (カメムシタケ) Ophiocordyceps odonatae (ヤンマタケ)

Ophiocordyceps odonatae (ヤンマタケ) Ophiocordyceps ootakii (タイワンアリタケ)

Ophiocordyceps ootakii (タイワンアリタケ) Ophiocordyceps pulvinata (コブガタアリタケ)

Ophiocordyceps pulvinata (コブガタアリタケ) Ophiocordyceps purpureostromata (ムラサキクビオレタケ)

Ophiocordyceps purpureostromata (ムラサキクビオレタケ) Ophiocordyceps rubiginosoperitheciata (オイラセクチキムシタケ)

Ophiocordyceps rubiginosoperitheciata (オイラセクチキムシタケ) Ophiocordyceps satoi (クビオレアリタケ)

Ophiocordyceps satoi (クビオレアリタケ) Ophiocordyceps sp. (ハマキムシイトハリタケ)

Ophiocordyceps sp. (ハマキムシイトハリタケ) Ophiocordyceps sp. (ハトジムシハリタケ)

Ophiocordyceps sp. (ハトジムシハリタケ) Ophiocordyceps sp. (イトヒキミジンアリタケ)

Ophiocordyceps sp. (イトヒキミジンアリタケ) Ophiocordyceps sp. (コツブユラギハリタケ)

Ophiocordyceps sp. (コツブユラギハリタケ) Ophiocordyceps sp. (シャクトリムシハリセンボン)

Ophiocordyceps sp. (シャクトリムシハリセンボン) Ophiocordyceps superficialis (ジムシヤドリタケ)

Ophiocordyceps superficialis (ジムシヤドリタケ) Paraisaria coenomyiae (クサアブタンポタケ)

Paraisaria coenomyiae (クサアブタンポタケ) Paraisaria heteropoda (オオセミタケ)

Paraisaria heteropoda (オオセミタケ) Paralepistopsis acromelalga (ドクササコ)

Paralepistopsis acromelalga (ドクササコ) Peziza ammophila (スナヤマチャワンタケ)

Peziza ammophila (スナヤマチャワンタケ) Phallus indusiatus (キヌガサタケ)

Phallus indusiatus (キヌガサタケ) Pholiota alnicola (カオリツムタケ)

Pholiota alnicola (カオリツムタケ) Pholiota microspora (ナメコ)

Pholiota microspora (ナメコ) Pleurotus ostreatus (ヒラタケ)

Pleurotus ostreatus (ヒラタケ) Pseudohydnum gelatinosum (ニカワハリタケ)

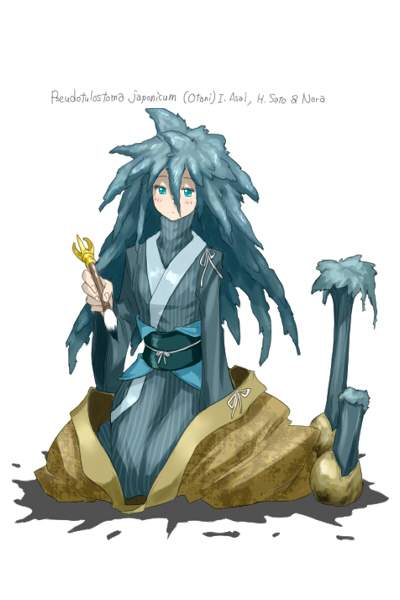

Pseudohydnum gelatinosum (ニカワハリタケ) Pseudotulostoma japonicum (コウボウフデ)

Pseudotulostoma japonicum (コウボウフデ) Psilocybe argentipes (ヒカゲシビレタケ)

Psilocybe argentipes (ヒカゲシビレタケ) Psilocybe cubensis (シビレタケモドキ)

Psilocybe cubensis (シビレタケモドキ) Puccinia graminis (ムギ黒さび病菌)

Puccinia graminis (ムギ黒さび病菌) Purpureocillium atypicolum (クモタケ)

Purpureocillium atypicolum (クモタケ) Ramaria botrytis (ホウキタケ)

Ramaria botrytis (ホウキタケ) Resinomycena fulgens (ギンガタケ)

Resinomycena fulgens (ギンガタケ) Rhizopogon roseolus (ショウロ)

Rhizopogon roseolus (ショウロ) Russula ryukokuensis (リュウコクヒメベニタケ)

Russula ryukokuensis (リュウコクヒメベニタケ) Russula subnigricans (ニセクロハツ)

Russula subnigricans (ニセクロハツ) Sarcomixa edulis (ムキタケ)

Sarcomixa edulis (ムキタケ) Scleromitrula shiraiana (キツネノヤリタケ)

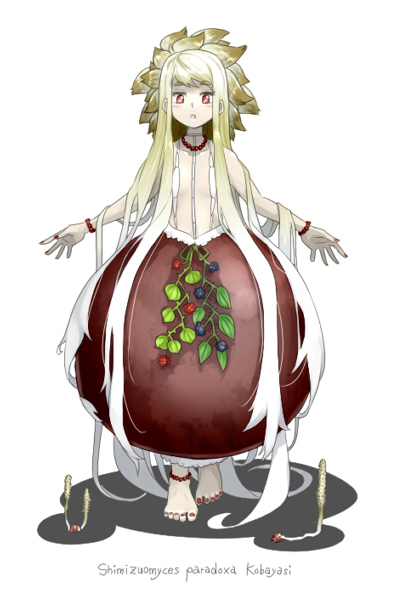

Scleromitrula shiraiana (キツネノヤリタケ) Shimizuomyces paradoxa (サンチュウムシタケモドキ)

Shimizuomyces paradoxa (サンチュウムシタケモドキ) Stromatinia cryptomeriae (スギ黒点枝枯病菌)

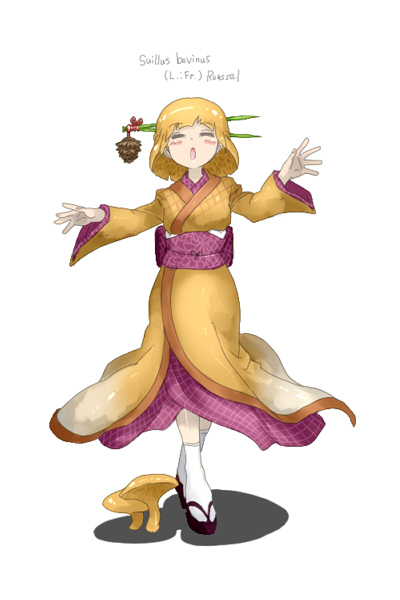

Stromatinia cryptomeriae (スギ黒点枝枯病菌) Suillus bovinus (アミタケ)

Suillus bovinus (アミタケ) Suillus grevillei (ハナイグチ)

Suillus grevillei (ハナイグチ) Taphrina wiesneri (サクラ天狗巣病菌)

Taphrina wiesneri (サクラ天狗巣病菌) Tolypocladium sp. (ジュウゴホウシタンポタケ)

Tolypocladium sp. (ジュウゴホウシタンポタケ) Tolypocladium sp. (クビナガクチキムシタケ)

Tolypocladium sp. (クビナガクチキムシタケ) Tolypocladium subsessilis (フトクビクチキムシタケ)

Tolypocladium subsessilis (フトクビクチキムシタケ) Torrubiella sp. (ハゴロモツブタケ)

Torrubiella sp. (ハゴロモツブタケ) Trichoderma cornu-damae (カエンタケ)

Trichoderma cornu-damae (カエンタケ) Tricholoma kakishimeji (カキシメジ)

Tricholoma kakishimeji (カキシメジ) Tricholoma matsutake (マツタケ)

Tricholoma matsutake (マツタケ) Tricholoma portentosum (シモフリシメジ)

Tricholoma portentosum (シモフリシメジ) Tuber himalayense (アジアクロセイヨウショウロ)

Tuber himalayense (アジアクロセイヨウショウロ) Turmalinea persicina (ウスベニタマタケ)

Turmalinea persicina (ウスベニタマタケ) Tylopilus sp. (ミカワクロアミアシイグチ)

Tylopilus sp. (ミカワクロアミアシイグチ) Tylopilus sp. (ミヤマミドリニガイグチ)

Tylopilus sp. (ミヤマミドリニガイグチ) Xylaria polymorpha (マメザヤタケ)

Xylaria polymorpha (マメザヤタケ)