[21:40 2018/05/31]

□Update...[Kinoko]更新

キノコ写真、大急ぎで整理中です。

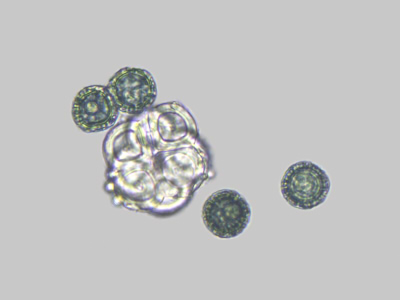

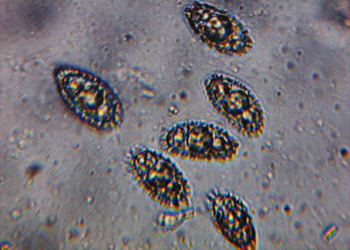

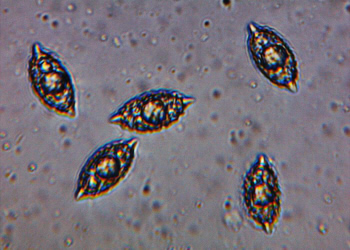

そろそろクモタケの発生も始まりましたし、本格的にキノコシーズンが到来です。 なので今からはさらに写真が増えるので、今ストックしている写真を早く整理しなくてはいけません。 ただ顕微鏡観察しすぎましたね、明らかに。これ整理終わらないかも知れない・・・。

あ、あと今回の更新からキノコ写真図鑑の仕様が若干変わっています。 今までは解説文が全て改行されていましたが、本更新分から改行が無くなっています。 この日記と同じ形式ですね。短い文にするために不自然に文を短くするのが面倒くさくなりまして。 でもこの方がブラウザによる違いとかが無くなるので良いと思います。

絵の話題。

何も絵が無いと寂しいので戦艦棲姫さん。白なのはビックリしたなぁ。

キノコの話題。

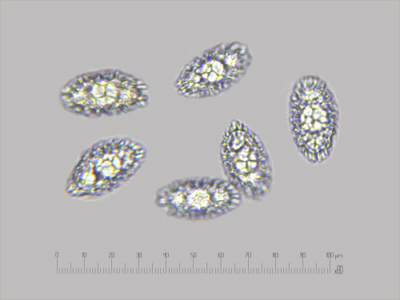

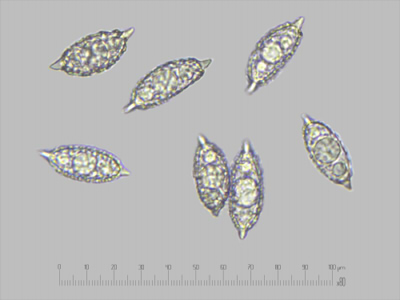

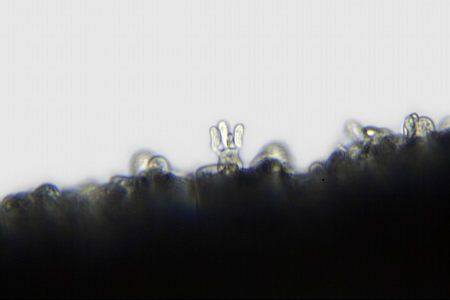

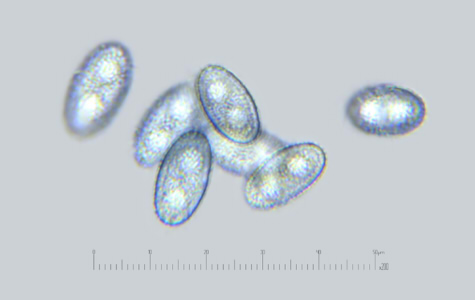

今回はとあるキノコを載せるにあたって仕事帰りにキノコを採りに行くと言う暴挙に出ました。 初めて採取した時にじっくり胞子を観察していなかったので情報不足だったのです。 こんな事してるから写真が増えるんですよね。分かってます。分かってますよ。

とりあえず今回は写真図鑑更新のための更新ですのでココまで。 次はゴールデンウィーク中のもう一つの大規模オフのレポートと写真掲載となります。 早速新しい顕微鏡での観察が真価を発揮しましたよ。