[22:58 2018/08/29]

□Update...[Kinoko]更新 & [Personification]更新

立て続けにオフレポですが、こればっかりは外せない。

そう・・・。

第38回虫草祭!!!

年に一度、日本中から冬虫夏草愛好家が集まる夢の祭典。今年は茨城県での開催です。 何ヶ月も前から申込をし、心構えをし、気合を入れていた今年で最も大きな遠征の一つです。 2日目の調査もですが、何と言ってもベテラン虫草屋さんとのコミュニケーションが大きな目的でもあります。

しかし・・・。

台風直撃コース!!!

オマエなんで来るんだよって感じです。前日までの予報では関東直撃・・・どう考えてもヤバいです。 スケジュールは日曜日までのため、万が一電車が遅れるあるいは止まるなどすれば月曜の仕事に響きます。休みは取ってないので。 なので金曜朝の段階で予報が変わらないなら宿の関係も有るしキャンセルする予定でした。

翌日・・・。

予報変わらず。

諦めてI氏に電話を入れ、キャンセルの旨を伝えます。そして仕事をしながら時間は過ぎ、お昼に。 一緒に行く予定だった皆の居るskypeにて報告をします。しかしどろんこさん曰く「いやこの予報なら行けんじゃね?」。 慌てて天気予報を確認すると、朝の予報から変わって関東から関西のほうへ曲がっていってしまう予想図に。 これならば台風が通る前に関東に到着し、台風が過ぎ去ってから地元へ帰れます。行ける、行けるぞ!

大急ぎでI氏にキャンセルのキャンセルを依頼します。もうムリだと言われるのを覚悟していましたが、OKとの返事が! こうして無事に虫草祭へ参加することができたのです。まぁ金曜日も普通に仕事だったので大変っちゃ大変でしたけど、準備が。

7月28日、11:00。

私は茨城県のとある駅に居ました。ガガンボさんと一緒に。 東京駅にて特急券を予約してくれていたガガさんと合流、そのまま乗り換えて一緒に到着しました。 そこで台風を警戒してずいぶん早く到着していたどろんこさんとも合流。 時間が有るので3人で駅前の中華料理屋に入ります。狭いけどリーズナブルで美味しいお店でした。

食事を済ませて待ち合わせの場所で待とうと思ったら、もうI氏がもう1人の合流者さんとすでに待って居られました。早いよ! 早速荷物と一緒に車に乗り込み、宿泊地兼会場兼フィールドへと向かいます。

14:00。

会場に到着したので荷物は一旦会場の端に置き受付を済ませます。 ここで以前からお会いしたかった錦田さんと初対面。凄まじい探索眼と素晴らしいフィールドをお持ちの虫草屋さんです。 お菓子も作れちゃう。おぞましいほどの清潔感を持つ人物でした。ま、眩しい・・・。

しかし会場に入って一番に衝撃の出会いが。

伊沢正名氏!!?

ニコニコ学会やマツコの月曜から夜ふかしで見たって方も多いのでは? 糞土師として活動されていることで有名ですが、元々は自然写真家であり、あのキノコ名鑑「日本のきのこ」は氏の写真を多用しています。 そして何よりも私のキノコ擬人化図鑑にコレラタケの写真を提供して頂いた方なのです。 バライロウラベニイロガワリの牛肝氏、タマゴテングタケのMUZVIT氏にはお会いしたことが有りますが、伊沢氏だけはお会いする機会がありませんでした。 さっそく駆け寄ってご挨拶とお礼を・・・。来てよかった・・・。

その後、元広島(今は岡山)のHibagon氏、地下生菌でもお世話になっているK.Y氏、艦これランカーと化していた油蝉氏、長野遠征でお世話になったベテランY(長)氏とも再会。 長野遠征で教えていただいたピンセット、今でも愛用しております! ちなみに泊まる部屋は私とY(長)氏、2015年の虫草祭にてシロアリの共生菌の発表を行ったY(シロ)氏、そして今回後にセミの共生菌の発表を行うF氏でした。メンツがやべぇ。

1日目の流れとしては総会、伊沢氏特別講演、宴会、二次会研究発表の順。 細かい点は割愛しますが、ずっと室内なので台風を感じることはほとんどありませんでした。 伊沢氏の講演ではおなじみ野糞のお話。キノコも交えつつの考えさせられる内容でした。 宴会はもうぐっちゃぐちゃの大盛り上がり。正直色々有りすぎて書くの面倒なのでやめます。

二次会ではF氏のセミ共生菌の遺伝子レベルでの高度な発表、どろんこ氏のデータベース構想、K.Y氏の南西諸島遠征結果発表で時間が過ぎ、多くの参加者が風呂の時間を逃す事態に。 楽しいものは仕方ないのです。やむなく洗面所で身体を拭いて風呂代わりにします。 部屋では色々と冬虫夏草談義ですが、明日も早いので寝なくては。おやすみなさい。

7月29日、6:30。

おはようございます。

起きると窓の外はガスで真っ白。台風は過ぎ去り風は穏やかです。 しかし不安は有りました。前日の駅からの移動中にも話していたのですが、雨が降っていないのです。 27日に降った雨が本当に久々だったそうで、それまではカラカラの晴れ続きだったそう。 流石に一日前の雨では冬虫夏草の発生に寄与したとは思えません。 実は虫草祭は初日の受付開始前に前泊組が事前調査を行っています。 例年ではそこでおおっと言うレベルのレア種が見付かっているのが普通なのですが、今年はそれもナシ。 となると正直望み薄です。 「ツブノセミタケでも見付かれば最優秀賞取れるんじゃね?」なんて言っていたくらいです。 レアものが出れば儲けもの、そんな気分での目覚めでした。

まぁ。

その期待は良い意味で最高に裏切られることになります。

7:30。

着替えて朝食を済ませます。山にはいるのでしっかりと食べておかないと。 部屋を片付けて玄関に集合し記念撮影。パラパラと雨は降っていますが傘は必要なさそうです。

9:00。

虫草祭のメインイベント?現地調査開始!雨は降ったので地面は濡れていますが直前までの乾燥の影響が気になります。 とりあえず歩き始めてすぐにお馴染みのカメムシタケなどは出たようです。 私とガガさんどろっさんのグループは少し進んで沢筋に入ることにします。 周囲の低木の葉裏をめくりながら確認していると、次々と発見がありました。

ツバキの葉裏に何か見たことあるヤツを発見。ツバキコナジラミに感染するモエリエラ ラシボルスキィです。 無性世代はアスケルソニア プラセンタ。関西では別の冬虫夏草が感染しますが、関東では本種が多いです。 しっかりと子嚢殻が出来たコナジラミ生冬虫夏草は地元では見られないので地味に嬉しかったです。

入り口からコレならこの沢は良いかも知れないと言うことで更に奥へと進みます。 すると初見じゃないけど実質初見のヘヴァンシア ノヴォギネエンシスを発見。 以前はアカンソマイセス属になっていましたが、新属に移されました。 地元で地面に落ちた古いモノは見ていますが、綺麗な発生状態は初見でした。 小さなクモを宿主とするアナモルフ菌類であり、分生子柄束のでき方が非常にカッコイイです。

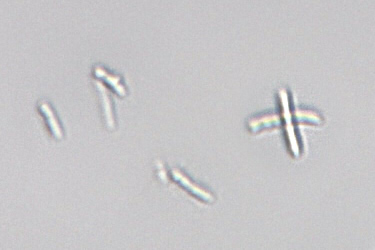

コチラは謎のギベルラ属菌。顕微鏡観察による結果的にはプルクラが一番近そうです。 ただ決め手に欠けたため不明種扱いに。

いきなり気生型冬虫夏草が大暴れ。乾燥していたと聞いていただけに、この結果には驚きを隠せません。 とここでずっと出会いたかった冬虫夏草を発見!

ついに見付けた!アブラムシ生のヒルステラ属菌! 葉の裏についた小さな小さなアブラムシから分生子柄束を伸ばす異様な存在です。 ignatius氏のサイトで見て以来、実物を見てみたかった憧れの冬虫夏草でした。

一通り沢を見たので地面に標本を置いて三脚をセットし、野外撮影開始です。 まだ曇っていて光量が足りず四苦八苦していると、後ろから誰かが近付いてきます。 それは穏やかな笑みを浮かべたHibagon氏でした。一体どうしたんでしょう。

Hiba「凄いもの見付けちゃいました」

oso「何ですか?」

Hiba「最初の文字は『サ』です」

oso「えー『サ』?(なしてクイズ形式?)」

Hiba「次の文字言って良いですか?(満面の笑み)」

oso「お願いします」

Hiba「『ン』」

oso「サン・・・サンゴクモタケ?」

Hiba「いや、そんなものじゃない」

oso「えー何だ?」

Hiba「3文字目は『チ』です(ゲス顔)」

(しばらくの間)

oso「マジで!?」

静かに頷くHibagon氏に着いてゆく私。そこは私達が探していた沢の一本隣の沢筋。 私達がいた沢よりも水量が少なく、沢の周囲には沢山のカメムシタケが見られました。 Hibagon氏が指差す先を見て私は言葉を失いました。

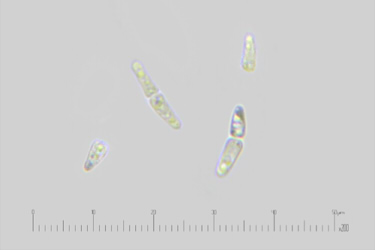

出会えるのは何年も先・・・いや、もしかすると一生出会えないかもと思っていました。 我が国で見られる冬虫夏草の中でも最も珍しい種の一つと言って差し支えないでしょう。 属名にあの故清水大典氏の名を持つ激レア冬虫夏草のサンチュウムシタケモドキです。 Y(長)氏も「オリンピック的に4年に1回見れるかどうか」と仰っていた、とてつもない珍菌です。

本種は何と冬虫夏草のくせにヤマガシュウやサルトリイバラのようなシオデ属植物の種子を宿主とするのです。 虫や虫の生産物でもなく、他の菌類でもなく、動物的なものではなく植物的な宿主を激レア冬虫夏草です。 それでいてミクロの部分は完全に昆虫寄生菌の類であり、その存在そのものが謎でしかありません。

ガガンボさんやどろんこさんも合流し、4人で他にも無いか探します。 どろんこさんがヌンチャクイラガタケを発見しますが、探せど探せど見付かるのはカメムシタケばかり。 どろんこさんも以前Y(長)氏と見た際は1株だけしか見付からなかったようで、元々あまり群れない種のようです。 となると出ているのはこの1個体だけなのか・・・諦めかけたその時でした。

私の目に写ったのはオレンジ色の棍棒状の子実体。 ヌンチャクイラガタケか?と思ってライトを向けたら何てことはないベニナギナタタケ系でした。 ガッカリしてライトを照らしたその先に、薄黄色の子実体が見えたのです。

有ったぁああああ!!!

その後Hibagon氏がもう1株発見し、そちらはどろんこさんが断面作成することに。 結果的には探索時間中に3株発見できました。こうして無事観察用の標本を掘り取ることができたのでした。 余談ですが虫草祭閉会後に残った方々が探しにゆき、さらに6株発見できたそうです。 ここまで狭い範囲でこれだけの数が出るのは非常にレアケースだったようです。 正直ツブセミが出たら御の字とか言ってた自分が恥ずかしいです。 それどころじゃない、凄まじいレア菌が見付かったのです。

ちなみにサンチュウムシタケモドキを探していたガガさんが意外なモノを発見。 何と自分も初見だったタケダコメツキムシタケです。 自分も図鑑でしか見たことが無く、その後残った時間で探したのですが、見付かったのはこの1個体だけでした。

とここで時間切れです。会場に戻ってお昼ご飯と発見種の報告書作成を行います。 最優秀賞は当然ながらサンチュウムシタケモドキを発見したHibagon氏。 便乗ですが発見できた私も第二位で表彰して頂きました。景品はカッコイイコブガタアリタケの瓶詰め標本。 ただやはり全体的に種類数は少なかったようで、少雨の影響は確実に有ったのだと感じました。 もし安定して雨が降っていたならば、もっと多くの種が、多くの個体数が出ていたのかも知れません。 その後挨拶の後、閉会が宣言されました。

こうして長いようで短かった虫草祭は幕を下ろしました。 帰りにどろんこさんが切符購入で手間取ったりもしましたが、各々が無事に帰宅することができました。 台風は私達が冬虫夏草を探している間に西日本に過ぎ去り、大きな被害はひとまず出ていなかったようです。 東京駅で自分用のお菓子のお土産を購入、どろんこさんとは先に分かれ、ガガさんと新幹線で帰路につきました。

自宅に着いたときにはもう夜になっていました。標本整理を今からする気にはなれなかったので、大まかに片付けて眠りにつきました。 やはり自宅のベッドはイイものですね。でも何だか夢から覚めて現実に戻ってきたような、そんな感覚になりました。

これにて第38回虫草祭オフレポ、終了です。

絵の話題。

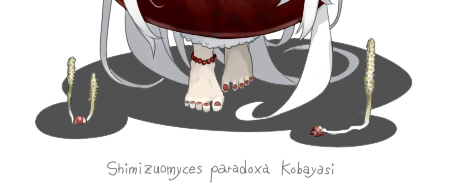

記念すべき?130人目は間違いなく今年のMVPの片割れ。

当然ですが「Shimizuomyces paradoxa (サンチュウムシタケモドキ)」擬人化の「清水 牛尾菜」嬢です。 「牛尾菜」は「シオデ」と読みます。本種の宿主となる種子を作るサルトリイバラとヤマガシュウが本属植物です。 大まかなデザインは決まっていましたが、とにかく神々しい感じのデザインにしたくて細部で結構迷いました。 あんまり上方を盛り込んでもくどくなる・・・難しいですね。

とにかくコダワリは配色です。パッと見て「あっサンチュウムシタケモドキだ」って思える配色を意識しました。 あとは地味にスリングショットの下着もコダワリ。子嚢胞子の中央部が太くなる部分でトップを隠す構造です。 髪はボサボサに見えますが束ねているのは後ろ髪だけなので横から見ると髪はサラサラ下に流れていますよ。

とりあえず今年のMVPはハエ目のアイツと本種かな?

艦これの話題。

遠征も出さず、初期艦単艦で待ちました。

艦これ二期開始!!!

たった2日チョイで全制海権奪還されたのはビックリしましたが、急ぎ新6-4までは撃破しました。 それ以上は夏(初秋)イベの資源量に影響すると判断し、攻略は中断、備蓄に専念しています。 解像度が上がったとのことで色々と見て楽しんでいました。

何気に真っ先に見に行ったのは伊19ちゃんの瞳の中の桜花でした。流石に見えませんでしたが。 それ以外にも高解像度でないと見れない色々なネタを見るだけで楽しかったですね。 ただ今までのノウハウがほぼ完全に失われてしまったのは確かなので、しばらくは演習レベリングしながらの様子見の日々です。

とりあえずこれで大規模なオフレポは一段落。日常が戻ってきた気がします。 今から秋の遠征が連発するので、つかの間の休息ですけどね。 見ればラフのままの下描きが溜まってるので、チョコチョコ消化しつつキノコ写真整理を進めますかね。