[10:25 2021/01/24]

□Update...[Kinoko]更新

461枚です。

10枚しか減ってないじゃんと思われそうですが、実際には53枚です。 過去写真も全部トリミングと縮小作業をしているので凄い時間かかってます。 新たな種を掲載するほうがラクっすねコレ。

まぁ今回は軽く触れるだけで本題行きます。 まず初めにお断りしておりますが、 今回の記事は質問者の目的を断言するつもりも批判するつもりもありません。 ただ私がとある質問を受けるたびに感じていた違和感、 そして質問を受けた時の私の心中について書きたいと思います。

その質問内容は・・・。

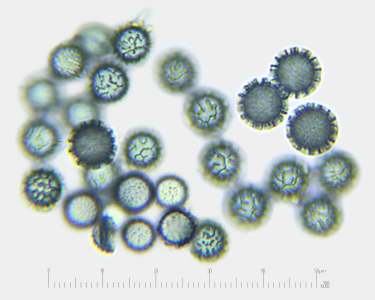

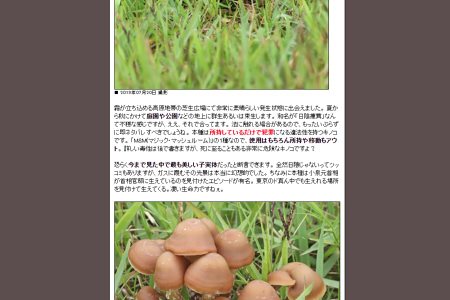

ヒカゲシビレタケです。

ウチのサイトには法に触れる幻覚性の毒キノコとして本種とオオシビレタケを掲載しています。 以前は「マジックマッシュルーム(M&M)」と呼ばれる合法ドラックとして名を馳せました。 しかし摂取した人間の問題行動が明らかとなり、現在は違法薬物として麻薬取締法の対象となっています。 つまり・・・。

使用も採取も移動も全てがアウトです。

と言う前提を述べてからのお話ですが、簡単に言うと「ヒカゲシビレタケについて定期的に質問が来る」んですよね。 これtwitterで呟いたらキノコクラスタさんの中にも同様の経験をされた方が少なからず居られました。 若干記憶が怪しいのであと1件くらいあった気もしますが、自分の記憶と記録にあるだけで4回質問を受けています。 その内容が以下の通り。

①どんな環境に生えているのか・・・2回

②どの地域で見られるか・・・1回

③案内して欲しい・・・1回

あと1回「案内して欲しい」があった気がしますが記憶が定かじゃありません。デジタル的な記録があるだけで4回です。 ②については「採取したい」と言う問い合わせとセットでしたが、それはダメですと明言しました。

今までキノコについての問い合わせは何度もありましたが、そのほとんどは「何と言うキノコでしょうか」 あるいは「○○で合っているでしょうか?」と言う内容ばかりでした。 しかしヒカゲシビレタケに関する質問だけは、twitterでの軽い質問1回を除き、 ヒカゲシビレタケと明言されている上に、必ず共通の理由があるのです。 文面は毎度違いますが、要約すると以下になります。

・形がカッコイイので見てみたい

・上記理由により写真が撮りたい

他の理由は聞いた覚えがありません。

これらの質問を受けるたびに私の中には断言はできずとも何とも言えない違和感が湧き上がるのです。 今までは特にこれには触れずに来ましたが、今回は思いの丈を吐き出したいと思います。

まず1つ目の疑問はヒカゲシビレタケの外見的魅力は極めて少ないと言う点です。 私は束生する様子と柄のだんだら模様、青変性など、種としての魅力は大いにあるとは思っています。 擬人化するくらいですからね。ですが、客観的に見て質問したくなるほど魅力的だとは到底思えないのです。 自分も魅力的に見えるように撮影頑張ってますけど、正直ただの茶色いキノコでしかありません。

2つ目の疑問は上とも繋がる話ですが、質問者が専門知識の無い一般人である点です。 質問者が一般寄りであればあるほど外見的魅力を感じない種だと思うのですよ。 私が一般人ならベニテングタケやソライロタケなんかのほうがよっぽど外見的には魅力的で聞きたくなると思いますし。 なので一般人寄りであればあるほど魅力とは程遠いハズなのです。 また質問者が専門家や研究者である可能性も以上の考察から排除です。そうなら最初からそう書きます。

3つ目の疑問は名前見て変だと思わないのかなと言うことです。 「痺れ薬」なんてものがゲームにも出てくる世界線で「シビレタケ」と言う名前に何も違和感を感じないのかなと。 違法であることを知っている方も1人居られましたが、 ググればすぐに違法だと分かるものをなぜ他者に聞こうと思うのか、と言うことです。 順番的には検索欄に8文字入れて検索ボタンを押すほうが長文打つより楽でしょう。

以上を踏まえた私の心中は当然こうなります。

他意は無いですか?

そらそうですよ。過去に私に質問した方が「心外だ」「失礼だ」とお怒りになるかも知れません。 しかし仮に私が「他意は無いですよね?」と聞いたところで、 善良な人でも悪意のある人でも答えは「違います」以外に無いでしょう。 であるならば私は最悪のパターンを想定してかからないとダメなのはこれまた当然です。

だから当然場所は教えませんし案内もしません。絶対にです。 発生環境については正直どこにでも出るとしか言いようの無いキノコなので、 ぶっちゃけ質問者さんが少し特訓したら普通に見付けられちゃうんじゃないかと思ってます。 ご自分で探して頂く分には私には何も関係ありませんので、そこは頑張って頂ければと思います。

ただ一つの可能性は感じています。

それは以前愛好家の方から聞いた「M&Mをサイトに載せてると行政の監視対象になる」と言うウワサです。 犯罪防止の観点から検索で引っかかるサイトなどは定期的に監視されていると言う都市伝説?があるのです。 私としては全然可能性はあると思ってますし、その上で健全性は自負しているので覚悟の上で掲載しています。 なのでもしかするとこれらの質問は行政側が身分を隠して探りを入れてるのかな?な~んて思ったりもしています。

もしそうならお願いがあります。

付き添い監視下の元で良いので引っこ抜いた裏側の写真撮らせて下さいお願いします!!!

自然と倒れた子実体の裏は載せてたことがあるんですが、怪しまれると嫌なので今は掲載を取り止めてます。 地面に這いつくばって撮った写真はあるんですが、やっぱしっかり裏を撮りたいんですよね。 ウチのサイトは構造上、全体像、傘拡大、裏側と撮るので、写真が無いのがマジでツラいんですよ! ホントもう昔やらかした方々のせいでこんな目に合ってるんですわ愛好家は! 今年は鏡を持って行ってしっかり裏側をライトで照らして写真撮ろう・・・。

とまぁ長々と書きましたが、結論は以下の1点です。

俺に聞かんといて。

以上、ご清聴ありがとうございました。

せかっくなので「Psilocybe argentipes (ヒカゲシビレタケ)」擬人化の「シロシベ アルゲンティ」嬢。 彼女の背中の羽根の刺青はマジックマッシュルームによる飛び降りエピソードがモチーフです。 本種は人体ではなく精神と社会的地位に致命的な毒キノコだと思っておいたほうが良いでしょう。

てことで写真整理もしっかりやっておりますよ。もっともっと写真減らさないとですね。